旧約聖書を読むと、神様に「動物の生贄(=血)を捧げる」場面が何度も出てきます。正直、残酷な場面です。これは単なる言い伝えのような儀式ではなく、罪を贖うための意味がある悲しき行為でした。人間の罪は消すことができず、命をもって支払うしかないというのが理由です。なぜ神様が血を求めるのか。なぜ命が犠牲にならなければならないのか。けれど、この問いこそが、聖書全体の核心なのだと今では感じています。昔話などではなく、今にも続く本質的な話です。

旧約の時代|罪は「移される」ものだった

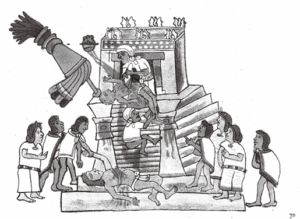

レビ記16章には、「大贖罪日(ヨム・キプル)」の儀式が描かれています。モーセの出エジプトの時代からその後、大祭司アロンはイスラエルの民の罪を告白し、その罪を山羊の頭に移すのです。罪を負った山羊は荒野へと放たれ、もう一匹は祭壇で命を絶たれました。

肉の命は血にあるからである。あなたがたの魂のために祭壇の上で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに与えた。血は命であるゆえに、あがなうことができるからである。

旧約聖書 レビ記 17:11

神様は「血=命」を通して罪の代価を見ておられました。あまりにも大きな代価です。命こそが最も尊いものであり、罪は命を奪うということをしみじみ考えさせられますね。つまり、生贄の血は「命の重み」と「罪の深刻さ」を人々に刻みつけるものでもありました。

新約の時代|イエス様が「最後の生贄」となられた

けれども、動物の血では罪を完全に清めることはできませんでした。それはあくまで“象徴”にすぎず、永遠の赦しには至らなかったのです。また、人間の罪を無関係な動物の命を使って贖うのは、きっと神様の御心ではなかったと思います。正直、残酷な行為ですよね。命を使って贖うことは、あまりにも辛いものです。しかし、それ以外に贖えないほどの重みが罪にはありました。もっと言えば、動物の血では、人間の罪は完全に取り除くことはできませんでした。

なぜなら、雄牛ややぎなどの血は、罪を除き去ることができないからである。

新約聖書 ヘブル人への手紙 10:4

その不完全な犠牲に終止符を打つために、神の御子・イエス様がこの地上に来られました。そして、十字架の上でご自身の血を流し、すべての罪を背負われたのです。イエス様は罪のない、この地上歴史で唯一の清い人間として生まれ、生涯を送られました。この方は、全人類の罪を贖うために、人間であり、神の御子として命の代価を支払うために来られたのです。人間を罪から救うために。

大祭司は、年ごとに、自分以外のものの血をたずさえて聖所にはいるが、キリストは、そのように、たびたびご自身をささげられるのではなかった。 もしそうだとすれば、世の初めから、たびたび苦難を受けねばならなかったであろう。しかし事実、ご自身をいけにえとしてささげて罪を取り除くために、世の終りに、一度だけ現れたのである。 そして、一度だけ死ぬことと、死んだ後さばきを受けることとが、人間に定まっているように、 キリストもまた、多くの人の罪を負うために、一度だけご自身をささげられた後、彼を待ち望んでいる人々に、罪を負うためではなしに二度目に現れて、救を与えられるのである。

新約聖書 ヘブル人への手紙 9:25-28

それ以降、人間はもはや動物を捧げる必要がなくなりました。イエス様の十字架を信じる信仰によって、罪は完全に赦されるという「新しい血の契約」の始まりでもあったのです。ちなみに、この契約を信じ、受け取るものがクリスチャンであると思っています。これは人間の作った宗教ではありません。

ヘブル語で見る「罪」と「移す」という概念

1. 「罪」= חַטָּאת(ḥaṭṭā’t / ハッタート)

旧約聖書で最も多く使われる「罪」という言葉が חַטָּאת(ハッタート) です。この語は単に「罪(sin)」という意味だけでなく、「的を外す」「誤り」「罪のための供え物(sin offering)」 という意味も持っています。つまりヘブル語では、「罪」と「罪の捧げ物」が同じ言葉で表されるのです。

2. 「移す」「負わせる」= נָשָׂא(nāsā’ / ナーサー)

そしてもう一つ大切な語が נָשָׂא(ナーサー)。意味は「担う」「背負う」「運ぶ」「取り除く」「移す」。旧約の贖罪儀式では、人間の罪を動物に移す行為を表すときに、この語が使われます。

そしてアロンは、その生きているやぎの頭に両手をおき、イスラエルの人々のもろもろの悪と、もろもろのとが、すなわち、彼らのもろもろの罪をその上に告白して、これをやぎの頭にのせ(=負わせ|ナーサー)、定めておいた人の手によって、これを荒野に送らなければならない。

旧約聖書 レビ記 16:21

ここでの「負わせる(ナーサー)」がまさに「移す」「担う」という意味です。罪は抽象的な概念ではなく、「重荷のように移動するもの」として扱われているのです。

3. イエス様における「罪を負う」──ナーサーの成就

この「ナーサー」の概念は、新約でイエス様の十字架にそのままつながります。イザヤ書53章(苦難の僕の預言)にはこう書かれています。

まことに彼はわれわれの病を負い(=ナーサー)、 われわれの悲しみをになった。 しかるに、われわれは思った、 彼は打たれ、神にたたかれ、苦しめられたのだと。 しかし彼はわれわれのとがのために傷つけられ、 われわれの不義のために砕かれたのだ。 彼はみずから懲らしめをうけて、 われわれに平安を与え、 その打たれた傷によって、 われわれはいやされたのだ。

旧約聖書 イザヤ書 53:4-5

ここでの「負わせる」も同じヘブル語「ナーサー」。つまり、旧約の山羊に罪を移したのと同じように、神様は人類の罪をイエス様に移されたという構造になっています。

4. 「罪が移る」とは、「赦しのための転移」

ヘブル語的に見ると、罪とは「動かない汚れ」ではなく、移され、担われ、取り除かれることができるものです。ただし、消滅することは人間にはできませんでした。だから移すしかなかったのですね。旧約ではそれを山羊が担い、新約ではイエス様が最終的にすべての罪を担われたのです。

その翌日、ヨハネはイエスが自分の方にこられるのを見て言った、「見よ、世の罪を取り除く神の小羊。

新約聖書 ヨハネによる福音書 1:29

ここでヨハネが語る「取り除く」も、ギリシャ語で airō(持ち上げて運び去る)。つまり、「罪を担って運び去る」=「ナーサー」と同じイメージです。

罪と代価のまとめ

| 観点 | 内容 | ヘブル語・ギリシャ語 |

|---|---|---|

| 罪 | 的を外す・罪そのもの・供え物 | חַטָּאת(ḥaṭṭā’t) |

| 移す・担う | 負わせる・取り除く・移動させる | נָשָׂא(ナーサー) |

| イエス様 | 罪を担い、取り除く | airō(ギリシャ語:運び去る) |

| 時代 | 贖いの方法 | 聖書箇所 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 旧約 | 動物の血で罪を贖う | レビ記16章、17章11節 | 命の重さと罪の深刻さを示す |

| 新約 | イエス様の血で永遠の贖い | ヘブライ9〜10章 | 神の愛による完全な赦し |

| 現在 | 信仰によって救いが成就 | ローマ10:9 | 生贄は不要、心で信じる救い |

「怖い」「残酷」と感じたあなたへ

罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は、わたしたちの主キリスト・イエスにおける永遠のいのちである。

新約聖書 ローマ人への手紙 6:23

私自身、この話を初めて聞いたときは、「神様はなぜこんなに残酷な方法(=命の代価)を選ばれたのか」と感じました。ですがそれは、残酷さではなく、愛の深さを表していると気づいたのです。「罪が移る」という考え方は、残酷に見えて実は救いの希望です。罪は固定された烙印ではなく、「神の愛によって別の存在に移され、取り除かれるもの」だからです。そしてその別の存在となってくださったのが、イエス・キリストでした。

罪の報いを自分では支払えない人間のために、神様ご自身が命を差し出された。それが、十字架の本当の意味です。血は「暴力」の象徴ではなく、「命を与える愛の証」でした。だから、十字架は恐ろしい刑罰であると同時に、この上なく美しい愛のしるしでもあるのです。人のために自分の命を差し出す人などいるでしょうか?自分のことは誰よりも自分自身が一番可愛いと思っています。このあまりにも大きな犠牲と、あまりにも大きな賜物を、イエス様を信じる者はどんな罪人であろうと受け取れるのです。アーメン。