日本は平和だとか言われますが、平和ボケしていてはいけないと感じる今日この頃です。一般市民の私ですが、物価があまりにも高騰し、勤め先も危機的状況になっている場面を見てきました。ただぼんやりと目の前の困窮に反応しているだけでは、痛い目をみるのは火を見るより明らかです。今からどうしていけばいいのか、歴史に学び、出口戦略を考えていけたらと思い記事にしました。

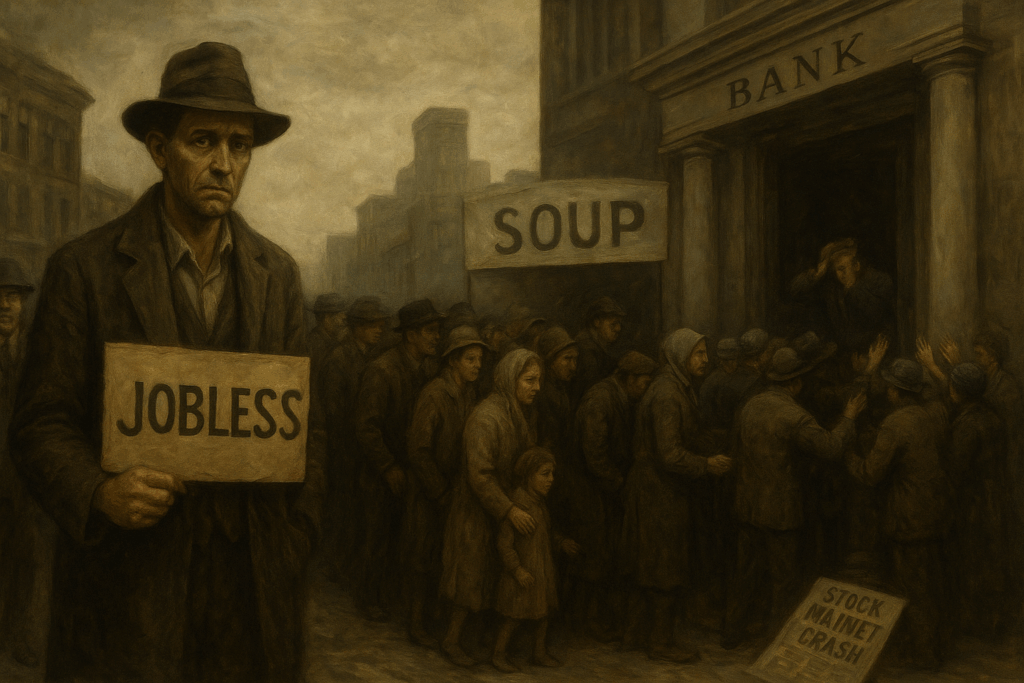

そもそも、世界恐慌とは?

世界恐慌とは、1929年10月のアメリカ株式市場の大暴落をきっかけに始まった、20世紀最大の経済危機です。アメリカは世界のリーダーでもある国です。この国が危機的状況ならば、世界のあらゆる国々にも影響が出るといっても過言ではありません。ましてや、日本や過去の戦争からも敗戦国なので・・・アメリカで起きたことは日本でも起きるのです。そんなわけで、世界恐慌という経済破綻同然の状況を紐解いていきましょう。

① いつ起きたか

- 1929年10月24日(暗黒の木曜日)、アメリカ・ニューヨークのウォール街で株価が大暴落。

- その後、1930年代半ばまで世界各国に深刻な影響を及ぼしました。

- 回復の兆しが見えたのは第二次世界大戦前後(1939〜1940年代)です。

② 世界恐慌の原因

主な原因は以下の通りです。

- 株式投機の過熱:アメリカでは好景気の1920年代に株価が急上昇。多くの人が借金して株を買い、バブルが膨らんでいました。

- 農業不況:第一次世界大戦後の余剰生産や価格下落で農村経済が弱体化。

- 銀行の脆弱さ:株価暴落で銀行が破綻し、信用が失われました。

- 保護主義政策:アメリカがスムート・ホーリー関税法(1930年)で輸入を制限したため、各国が報復関税をかけ、世界貿易が縮小しました。

③ 世界恐慌による結果

- 失業者の急増:アメリカでは失業率が約25%に達しました。

- 企業・銀行の倒産:数千の銀行が破綻、多くの企業が閉鎖。

- 各国の経済危機:世界に波及し、ドイツでは失業者600万人以上 → 政治不安が高まり、ナチス台頭の土壌となりました。

- 国際貿易の縮小:世界貿易量は1932年に第一次大戦前の1/3にまで減少。

- 社会・政治への影響:アメリカではニューディール政策(ルーズベルト大統領)が始まり、ソ連は計画経済を進め、各国で国家主義やファシズムが強まっていきました。

このように、世界恐慌は1929年のアメリカ株価大暴落に端を発し、投機バブル・銀行破綻・保護主義が原因で世界中に拡大。結果として失業・貿易縮小・政治不安を招き、第二次世界大戦への流れを加速させた現象です。

日本もアメリカの恐慌の影響を受け、昭和恐慌(1930年頃)が発生しました。都市・農村ともに倒産や失業が相次ぎ、庶民生活は瞬く間に困窮していきました。

株の暴落は生活にどう影響するのか?

株と聞くと、「私たち一般市民には関係のない話だわ」と思う方もきっといらっしゃるでしょう。しかし、これは大いに関係がありますし、一番影響を受けるといっても過言ではありません。なぜなら、下記のような影響があるからです。

- 株価が暴落 → 企業の資金繰りが悪化 → 工場が閉鎖・リストラが発生

- 銀行が倒産 → 預金が引き出せず消える(当時は預金保護制度がなかった)

- 貿易が止まる → 農産物や商品が売れず価格が暴落 → 農民も生活困窮

一般人への影響

- 失業:アメリカでは働く人の4人に1人が職を失い、家族ごと路上生活に追い込まれる人も多数。

- 生活苦:家を失って「ホーヴァーヴィル(失業者のバラック村)」と呼ばれる掘っ立て小屋の集落が全米各地に広がる。

- 農民の苦境:小麦や綿花の値段が暴落。作っても売れず、食べ物を捨てる一方で都会では飢える人が出るという矛盾が起きました。

- 心理的打撃:自殺者が増え、特に中間層(普通の労働者・小商人・農家)が大打撃を受けました。

一方で富裕層は

- 確かに資産家も大損しましたが、土地や資産を持つ富裕層はある程度耐えられる場合がありました。

- 一方、一般庶民は「仕事を失う → 家賃を払えない → 家を失う」と、すぐに生活そのものが崩壊しました。

- つまり、株の暴落は最初は「金融の出来事」でも、最終的には労働者・農民・市民生活を直撃したのです。

世界恐慌は「金持ちだけが損をした事件」ではなく、一般市民こそ最大の犠牲者でした。職も家も預金も失い、飢えや寒さに苦しんだのは普通の人々。だからこそ、その怒りや不安が社会不安を広げ、ナチスやファシズムの台頭につながった、と言えます。

世界恐慌の「前兆」「渦中」そして「現代日本」の比較

| 項目 | 世界恐慌前(1927〜1929) | 世界恐慌渦中(1930〜1933) | 現代日本(2025年時点) |

|---|---|---|---|

| 株価・資産 | 株価急上昇、バブル状態 | 株価暴落、資産喪失 | 株価変動・不動産価格高騰/下落、個人資産の不安定化 |

| 雇用 | 表面的には好景気 | 失業率急増(米25%前後) | 非正規雇用の増加、賃金停滞 |

| 物価 | 生産過剰による一部価格下落 | 食料高騰・物資不足 | 物価上昇(インフレ)、賃金追いつかず生活圧迫 |

| 生活の安全 | 比較的安定 | 路上生活・バラック生活、犯罪リスク増 | 災害リスク、低所得層の生活不安、孤立リスク |

| 身寄りのない弱者 | まだ影響小さい | 生活・生存が脅かされる | 社会保障はあるが孤立・貧困・非正規雇用リスクあり |

| コミュニティ | 家族・地域 | 助け合いが命綱 | 地域やオンラインコミュニティが救済に活用可能 |

| 支援策 | ほぼなし | 慈善団体や親族に依存 | 生活保護、NPO、フードバンク、ネットワーク活用可 |

| 貯金・金銀の価値 | 信用膨張で安全性不明 | 銀行倒産で預金消失、金銀も生活には使いにくい | 預金保護制度あり、金銀は長期的資産として活用可 |

さて、ここについて色々説明していきたいと思います。追って説明をしていきますね。

一番の懸念は、独り身の人

- 家族の助けがない:親や兄弟と同居していれば食事や寝床を分け合えましたが、一人暮らしや独身だと「頼る人がいない」ため、すぐに路上生活に追い込まれました。

- 犯罪や暴力の標的になりやすい:バラックや路上では、女性一人はとても危険でした。盗難や暴行に遭う確率が高く、夜眠るのさえ命がけ。

- 孤独と精神的な圧迫:「一人で誰にも助けてもらえない」という孤独感が自殺につながったケースも多かったと記録に残っています。

恐慌が起きると、「お金がない」のは当たり前レベル。それは単にご飯が食べられないとか、家賃が払えないというだけではなく、社会的に守られる仕組みから外れてしまうということにもなるのです。ですので、本当に孤立してしまった人は、特に危機的状況にもなりえるのです。

さき

さき私は今回、この世界恐慌を調べていく中で、「独り身」や「孤独」な人は特に危険だと感じました。経済危機はお金だけでは解決できません。人の助けが必要なのです。

女性に迫る危険

不謹慎な言い方になったら申し訳ないのですが、被災地では女性は特に危険に遭いやすいと聞きます。ましてや、世界恐慌のような状況になれば尚のことでしょう。女性で独り身の場合は特に・・・。

- 性的搾取のリスク:「食べ物を分けてあげるから」「寝る場所を提供するから」と言われ、望まない関係を強要されることもありました。

- 職の選択肢の少なさ:男性は日雇いや労働に就ける場合もありましたが、女性は当時、事務や工場など限られた職しかなく、恐慌下ではほとんど雇われませんでした。

- 社会的偏見:「女一人で路上にいる=身持ちが悪い」とレッテルを貼られることもあり、余計に守られにくかったのです。

世界恐慌は、単なる「経済の失敗」ではなく、弱い立場の人を無防備に晒してしまう事件でした。家族がいた人はまだ支え合えましたが、独り身の女性や子どもは特に過酷で、社会の安全網がなかった時代ゆえに「かわいそう」という言葉では足りないほどの危険にさらされていたのです。

世界恐慌での生き延び方

まず、結論から言います。生きるための最優先資産とは、食料と信頼できる人間関係です。お金や金銀は形として残るものの、目の前の飢えや危険をすぐには救えません。どういうことなのか、短期的な視点と、長期的な視点からお伝えしますね。

【長期目線】金銀など貴金属など

世界恐慌からの回復期では、経済が徐々に立ち直る過程で金や銀の価値が再び現金や物資に換えやすくなります。逆に、世界恐慌の渦中ではあまり意味がありません。なぜかと言うと・・・

- 銀行や商店が再開したときに預金や金貨を換金できる

- 金貨を担保に商売や貸付に使える

- 将来の投資や資産運用のスタート資金になる

つまり、即時的な生存には役立たないけれど、長期的には復活の「切り札」となるのが金銀なわけです。いずれは大切にはなりますが、今目の前のことから生き延びる上では、安易に扱えるものではありません。

【短期目線】食料と信頼できる人間関係

- 恐慌中に金銀だけ持っていても空腹は満たせない

- 食べ物・水・住まい・コミュニティの信頼関係が無いと、命そのものが危ない

- 逆に、少量の現金でも信頼関係のある人やコミュニティがあれば、物々交換や支援を受けて生き延びられる

世界恐慌は「お金を持っているだけでは助からない」ということを如実に示しています。目の前の生存には、食べ物・住居・人との信頼関係が最重要で、金や銀はあくまで回復期のための備えだったのです。

実際の世界恐慌時

- 住居:共同バラック、倉庫、親族宅で最低限確保

- 食料:炊き出し、物々交換、庭や畑で自給

- 信頼関係:助け合える人間関係が命綱

- 臨時収入:工場・内職・夜間労働・手工芸品販売

- 女性・シングルマザー:慈善団体の寄宿所や救済所を活用、親族や仲間と協力

世界恐慌は、10年近くにわたる長期の経済危機でした。単なる「一時的な不況」ではなく、数年単位で生活の困窮が続く、社会全体を巻き込む災害のような出来事だったのです。庶民にとっては「お金や仕事だけでなく、生活の安全まで脅かされる長期的な苦難」でした。それゆえに、食料と信頼できる人間関係こそがセーフティーネットでした。

世界恐慌には兆候があった

ここまでのお話を聞くと、まるでとんでもない不幸のように思えます。突然降りかかった災難かのように。しかし、世界恐慌にははっきりした「前兆」や「兆候」がありました。ある日突然、超自然的な災害に遭うというわけではないのです。とはいえ、当時の人々は「まさかこんなに大きな恐慌になるとは」と思っておらず、多くの人が気づいた時にはすでに手遅れでした。ここから私たちは学べるものがあると思います。

- 1920年代のアメリカは「狂乱の20年代」と呼ばれ、映画・ジャズ・自動車・家電などで景気は華やか。

- しかし裏では、農業は第一次世界大戦後の「生産過剰」で価格が下落し、農民は借金だらけ。

- 企業の利益は株式市場に集中し、労働者の賃金は上がらず格差が拡大。

- 表面的には「好景気」でも、庶民の生活は豊かになっていなかった。

株式市場の異常な盛り上がりがあった

多くの人が借金(信用取引)で株を買い、株価が実際の企業価値よりもはるかに高く膨らんでいました。一部の経済学者や銀行家は「バブルだ、危ない」と警告していたが、株価は上がり続け、人々は「まだ儲かる」と信じていたのです。

小さな揺らぎ(1928〜1929年)

- 農村の不況 → 都市に失業者が流入し始める。

- 1929年夏から、株価が乱高下し始める(兆し)。

- 一部の投資家が株を売り抜け、危険を察知していた。

一般庶民に見えた兆候

- 食品や日用品の値段が安定せず、暮らしに不安が出ていた。

- 工場の求人が減り、「仕事が見つからない」という声が出始めていた。

- 銀行の倒産はまだ表面化していなかったが、「お金を下ろせなくなるかも」という噂は少しずつ広がっていた。

つまり、世界恐慌の兆候はいくつもあった

世界恐慌は「いきなり青天の霹靂」ではなく、

- 農業不況

- 格差拡大

- 株式バブル

- 消費の停滞

といった兆候が重なっていたんです。ただし、庶民の多くは「景気が良いらしい」という表面的なニュースに安心していて、危機感を持てた人はごく一部でした。結局は、自分の身は自分で守る、そのリテラシーを持っていなければ打撃はさらに大きいものでしょう。

歴史から学ぶ「備え」

ここまでは、かつてのアメリカで起きた世界恐慌についてお話しました。そして、今現在、日本のみならず、世界各地で世界恐慌の前兆が起きているとは思いませんか?本当に取り返しがつかなくなる前に、今一度リテラシーを身につけて欲しいと思い、今から対策をお話していきます。

①備え:生活基盤の強化

- 食料・水・暖房・住居を確保する計画

- 災害・経済危機時に頼れる場所や避難ルートの把握

- 自給可能な小規模栽培や保存食の準備

②備え:人間関係の強化

- 助け合える家族、親族、近所、友人との関係を維持

- オンラインや地域コミュニティへの参加で孤立回避

③備え:経済資産の分散

- 現金、銀行預金、金銀など資産を分散

- 長期的には金銀や株式は「復活期の切り札」として保持

- 無理のない範囲で生活必需品の確保や投資

④備え:臨時収入・スキル確保

- 内職・副業・手作り品販売などで臨時収入を確保

- 現代ならオンラインスキル・在宅ワーク・フリーランスも活用可能

⑤備え:情報と判断力

- 経済情報・災害情報にアンテナを張り、早期対策

- 情報だけに依存せず、生活基盤とコミュニティを最優先

まとめ

- 世界恐慌は単なる経済危機ではなく、生活・安全・生存を脅かす社会災害だった:株暴落や銀行倒産で多くの庶民が失業・住居喪失・食料不足に直面。

- 独り身女性やシングルマザーなどの弱者は特に危険にさらされた:路上生活やバラック暮らし、夜間の犯罪や孤立リスクに直面。生き延びるためには信頼できるコミュニティや助け合いが必須。

- 金や銀、預金は長期的な切り札であり、目の前の生活には直接役立たない:現金や貯金は銀行倒産で消失する可能性があり、生活資源や食料の確保が最優先。

- 現代日本にも弱者は存在し、孤立・低収入・生活費圧迫のリスクがある:ネットカフェ難民、非正規雇用、フードバンク利用者など、経済的弱者は特に大きな困難を経験する恐れあり。

- 歴史からの教訓:生活基盤と信頼関係が最大の資産:現代でも地域コミュニティ、支援団体、家族・仲間との連携が危機時の生存戦略になる。

これらを踏まえて、世界恐慌への備えは主に下記の4つでしょう。

- 食料・住居の確保

- 信頼できる人間関係の維持

- 臨時収入や資産分散

- 情報リテラシー

経済危機は「歴史の繰り返し」とも言われます。現代日本も完全に安全とは言えません。だからこそ、今からできる備えが、命と生活を守る最強の出口戦略となります。