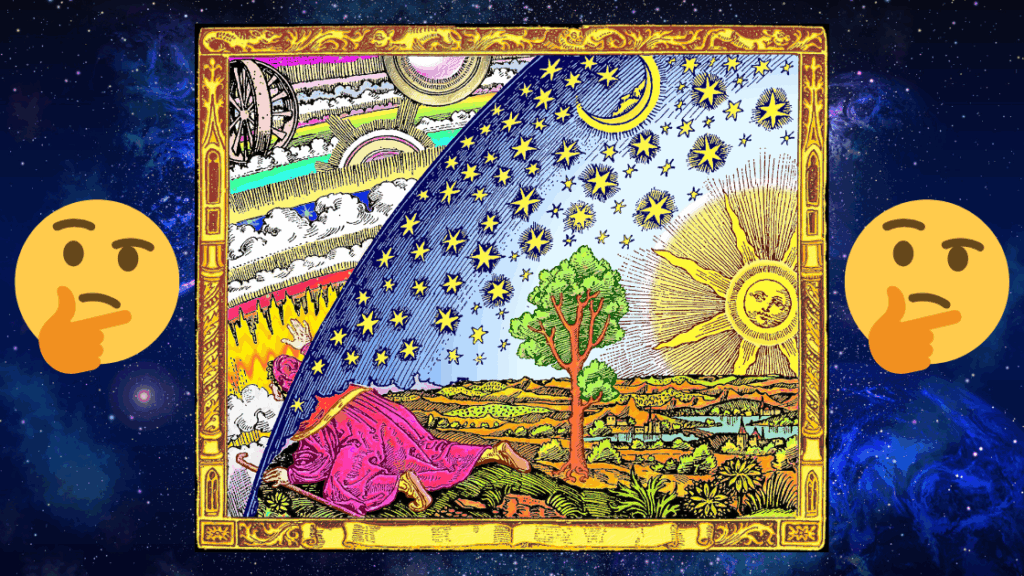

天空の果てを突き抜け、別の世界を覗き込む旅人。この幻想的なイメージで知られるのがフラマリオンの木版画です。19世紀の挿絵にすぎないにもかかわらず、スピリチュアルや陰謀論の分野で「真理を映す図像」として扱われてきました。しかし事実として、この図は「寓意的な空想画」であって、科学的な裏づけはありません。それでも私たちは、この木版画から「この世の外に別の世界があるのか」と思い馳せてしまうのです・・・。

フラマリオン木版画とは何か?

「フラマリオンの木版画」は、単なる幻想的な絵ではなく、中世的な宇宙観を近代的に再解釈した象徴画です。それは「人間が境界を越えて真理を探究する姿」を示し、科学と宗教、現実と神秘をつなぐ普遍的なテーマを描いています。今日でもこの版画が人々を惹きつけるのは、私たちの心にある「世界の外を知りたい」という根源的な欲求を映し出しているからでしょう。

フラマリオンの木版画の世界観

まず、この木版画が思い起こさせるのが、2世紀の学者クラウディオス・プトレマイオスが体系化した「地球中心の宇宙モデル」です。「プトレマイオス的宇宙観」とも言われます。もう少し詳しく説明しますと、ローマ帝国時代にエジプト・アレクサンドリアの天文学者クラウディオス・プトレマイオスによって書かれた、天文学の専門書『アルマゲスト』において、彼はこう述べています。

プトレマイオス的宇宙観|地球が宇宙の中心

「地球は宇宙の中心に位置し、動くことはない。すべての天体は同心円を描きながら地球を巡る。」

『アルマゲスト』第1巻より意訳

この宇宙観は中世ヨーロッパで支配的となり、「天空の外にさらに未知の世界があるのではないか」という発想を後世に残しました。天動説や地動説といった天文学的思想の先駆けといってもいいかもしれません。そして、この記事のテーマでもある「フラマリオンの木版画」も、その象徴的な表現といえるでしょう。

作者は不明である

この木版画が初めて登場したのは、フランスの天文学者カミーユ・フラマリオンが1888年に出版した『大気論(L’Atmosphère: Météorologie Populaire)』です。書籍の挿絵として掲載されたもので、作者不明。いかにも中世風の表現ですが、実際には19世紀に描かれた近代的な想像画です。つまり「古代から伝わる神秘の図像」ではなく、後世に創作されたイメージなのです。

どんな意味が込められているのか?

「フラマリオンの木版画」に描かれているのは、平らな大地の端を歩み、星々を覆う天蓋の外を覗く人物です。この構図はしばしば次のように解釈されてきました。

- 世界の境界を超えようとする探求者

- 人間の知識欲・好奇心の象徴

- 現実の背後にある「真理」への憧れ

スピリチュアルやニューエイジ界隈では「三次元から四次元への突破」「今の世界から覚醒して別世界へ」という象徴として利用されることがあります。また、陰謀論やフラットアース説の文脈でも引用されることが少なくありません。

しかし事実はどうか?

重要なのは、この「フラマリオンの木版画」が科学的事実を示した図ではないということです。いわば、この挿絵は「寓意的イラスト」にすぎません。「天蓋の外に真理がある」と肯定的に解釈するのは魅力的ですが、根拠のある科学や聖書の記述そのものとは異なります。しかし、それを加味しても、今から約1825年前には、このような概念が学問的に出てきたのは非常に興味深いことです。

プトレマイオス的宇宙観

冒頭でお話した、2世紀の学者クラウディオス・プトレマイオスがまとめた地球中心の宇宙モデルについて。この知識をなんとなく知るだけでも、「フラマリオンの木版画」の絵がより深く見えてくると思います。

地球を中心に、月・太陽・惑星・恒星が同心円状に配置される構図は、長らく中世ヨーロッパの宇宙像を支配しました。以下は一般的に再現されるプトレマイオス宇宙モデルの図です。

┌───────────────┐ ← 恒星天

│ 土星・木星・火星・金星・水星 │

│ ┌────────────┐ │

│ │ 太陽・月の天球 │ │

│ │ ┌────────────────┐ │ │

│ │ │ ● 地球(中心) │ │ │

│ │ └────────────────┘ │ │

│ └────────────┘ │

└───────────────┘

このように、当時の人々は「天蓋の外に別の世界が広がる」と考える余地を持っていました。フラマリオンの木版画は、まさにその古い宇宙観を視覚化した想像図ともいえます。

「プトレマイオス」は当時よくある名前だったの?

補足ですが、「プトレマイオス(Ptolemy, ギリシャ語: Ptolemaios)」は、特にマケドニア貴族やアレクサンドロス大王の時代〜ヘレニズム王朝で非常に頻繁に使われた名前でした。プトレマイオス朝エジプトの王たちは、“プトレマイオス”の名前を代々使用してきました。アレキサンダー3世の家系が有名ですね。ただ、天文学者クラウディオス・プトレマイオスは、もっと後の時代です。文化的背景に由来する名前であり、同時にローマ市民権を持っていたため「Claudius」が付けられています。

聖書が語る「別の世界」

ここはクリスチャンブログでもあるので、私としてはまず聖書的にお話したいという思いがあります。聖書にははっきりと「この世の外にある別世界」の存在が記されています。

- ヨハネの福音書 18:36

「わたしの国はこの世のものではない。」 - コリント人への第二の手紙 12:2–4

「人が第三の天に引き上げられたことを知っている。」

つまり、聖書は「この世を超えた領域=神の国や霊的次元」が存在することを証言しています。どんな場所なのかは、聖書内では「譬え話」にとどまっているため具体的な世界はわかりません。人間では想像もつかない所なのでしょうか。それゆえに、探究心に火が付きますね(個人的にはとっても!)。

絵の語る「別世界」に行けるのか?

ここで注意したいのは、聖書が語る「別世界」が、月や火星といった物理的な延長線上の世界ではないということです。プトレマイオス的宇宙観においても、そして現代科学においても、聖書が語る別世界、いわば「天の国」はロケットで到達できる場所ではありません。それは神が備えられた霊的な次元であり、信仰を通じてのみ開かれる世界です。

まとめ

フラマリオンの木版画は、不思議な魅力を持つ寓意画ですよね。一度見たら忘れることができません。科学的な根拠はなくとも、「この世の外に別世界があるのでは」という問いを私たちに投げかけてきます。しかし、その問いの答えは聖書にあります。「この世とは別の世界は確かにある。ただし、今のまま進んでいくことでは到達できない」聖書はその真実を示しているのです。