「生きづらいな」と感じる人もいるかもしれません。私もそう。多分、一週間に一回はそう感じていると思います。気持ちの持ちようともいえますが、これだって技術。そして、気持ちの持ちようだけで生きやすくはならないことも知っています。いわば、賢く生きる必要があるということ。今回の記事はそんな「生きる技術」について徒然なるままに執筆しました。

生きることは当たり前で、当たり前ではない

生きるというのは、当たり前のようでいて、実は当たり前ではありません。「心臓よ止まれ」と自分で自分に命じても止まらないのに、手や足は自分の意思で自由に動かせる。こういった一つひとつが「生きている証」であり、不思議でもあります。

この話だと、生きるというか、生命の神秘さについてのお話に近いかもしれませんね。一つ言えるのは、私たちは生かされているとも言えるのです。それは、神様に。自分の命だけれど、自分「だけ」の命ではないのだと考えさせられます。

それでも一つ言えることがあります。この命をどう賢く使うかは、自分次第。

環境に順応していくという技術

そしてもう一つ興味深いのは、環境です。環境が変わるだけで、人の生き方は大きく左右されます。これこそ、個人的な感覚ですが「生きる技術」を一番強く試されているような感覚があります。

たとえば、東京で生きるか、地方で生きるか。どちらにもそれぞれの暮らし方があります。私は両方を経験しましたが、その違いからもやはり「生きる技術」というものを実感しました。都会には都会の技術があり、地方には地方ならではの技術がある。たとえば、車社会に適応することも環境に応じた生きる技術のひとつなのです。

他にも、職場もそうですよね。私はいくつか転職経験がありますが、仕事内容も大事なものの、やはり人です。環境ですね。会社によって人の雰囲気が違います。ルールが違います。真面目な話ではない小さなことですが、たとえば女子のネイル。私は以前いた職場では、ネイルのしていない女性はいないといっても過言ではありませんでした。そしてネイルの話をしている。みんな着飾っていて、静かなマウントが始まっていたような気もします。また、別のところでは、コーヒーを飲んでる人がほぼいない職場もありました。カフェインを気をつけているのもあるのでしょうけれど、コーヒーメーカーがないからですね。

そんな環境の中で、自分はどう立ち回って、どう順応していくのか?これもまた技術なのだと思います。周りに合わせるというと、時に「自分の意思はない」と思われる風潮もありますが、ある程度合わせていくことも「馴染む」という技術なのだと最近になって思います。

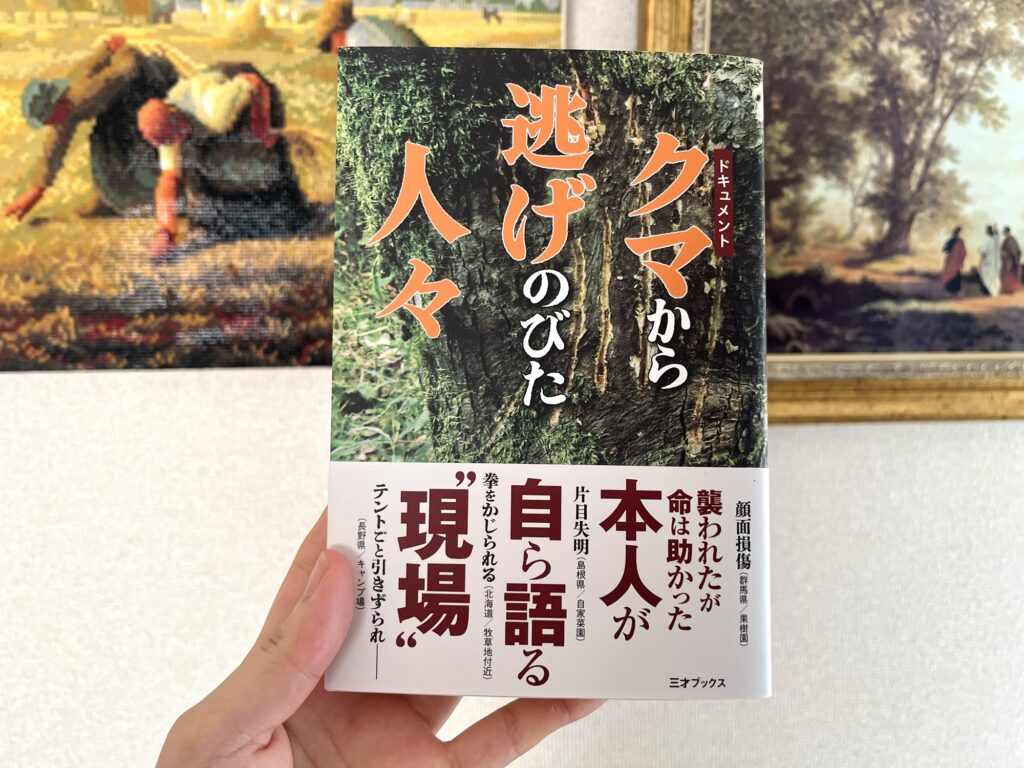

「クマから逃げのびた人々」と生きる技術

最近、面白い本を手にしました。『クマから逃げのびた人々』というドキュメントです。これはクマに襲われた人々の体験談をまとめた本で、「事実は小説より奇なり」という言葉がぴったりの内容。私はクマの獣害事件をいろいろと調べるのが好きなのですが(急にカミングアウト)、この本は今までの情報源のどれにも勝るまとめ本でした。クマ襲撃は想像をはるかに超えていて、ただの読み物ではなく「生きる技術の記録」のように思えましたね・・・。

なぜこの本の話をしたかというと、知床の羅臼岳で実際にクマによる死亡事故が起きたからです(2025年8月)。ニュースでも大きく報じられましたが、東京から来た26歳の男性が友人と登山していて、突然の襲撃を受けたのです。勇敢にも友人は助けようと試みましたが、クマは見向きもせず男性を茂みに引きずり込んでしまったとのこと。痛ましい出来事でした。

一方で『クマから逃げのびた人々』に登場する人々は、死地から生還しています。ある人はクマと取っ組み合いになりながらも、パンチを繰り返して鼻先にヒットさせ、最終的に生き延びました。驚くべきは、ナタよりも拳のほうが有効だと瞬時に判断したのです。私ならば、ナタがあればナタを振り回すと思います・・・。生還された方々の体験談を見ると、これらの戦い方は単なる偶然ではなく、知識や格闘経験、その土地での暮らしなど、さまざまな要因が積み重なって発揮された「生きる技術」だと感じます。とはいえ、現実は一瞬なので、思考しての行動というよりも、これまでのすべてを直感に集約させたとでもいいましょうか。

東京で学んだ「生きる技術」

さて、少し私自身の話もしたいと思います。東京に暮らしていると、賢く生きなければお金も時間もすぐに浪費してしまいます。つまり、東京生活にも独自のライフハック、つまり「生きる技術」が必要なのです。これを本気で自覚したのは、東京暮らし7年目あたりでした。。

私は大学進学を機に上京しましたが、右も左もわからない女子大生の一人暮らしは失敗の連続でした。アルバイト選びもそうです。これについては目先のお金を優先しましたが(かといって高額ではない)、今振り返れば未来につながる経験を重視すべきだったと思います。極端にいえば、アルバイト自体しなくてもよかったかもしれません。

また、移動手段も技術です。何でもかんでも電車を使っていたのですが、実はもっと安く便利な手段もあったのです。たとえば、参宮橋駅近くに住んでいた頃、表参道に行くには電車だと350円以上かかります。でも、ハチ公バスならわずか100円。時間差も10分ほどしかなく、しかも座って行ける。こういう「小さな工夫」もまた、生きる技術のひとつなのです。

生きる技術は日常にあふれている

「生きる」とは当たり前のようでいて、実は知識や工夫、判断力が問われる「技術」でもあります。クマに襲われるような極限状況であっても、日々の暮らしの中であっても、私たちは常に「どう生きるか」を選び取っています。そして、その選び方が積み重なって、人生の方向性を決めていくのだと思います。生きる技術は、誰か特別な人だけのものではありません。私たち一人ひとりが日常の中で磨き続けていけるものなのでしょうね。

私も生きようと思いました。賢くね。